【2025年施行】育児・介護休業法の内容について企業向けにわかりやすく解説

2024年5月に育児・介護休業法が改正され、2025年4月1日と同年10月1日に段階的に施行されています。しかし、改正内容が多岐にわたるため、全貌を把握できているか不安だという方もいるのではないでしょうか。そこでこの記事では、育児・介護休業法の改正内容について、企業向けにわかりやすく解説します。

【2025年施行】育児・介護休業法の改正内容

2024年5月に改正された育児・介護休業法は、2025年4月と10月にそれぞれ施行されています。4月から施行されている9つの改正点、10月から施行されている3つの改正点、合計12の改正内容について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

|

2025年4月から施行 |

子の看護休暇の見直し |

|

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 |

|

|

育児のための短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加 |

|

|

育児のためのテレワーク導入が努力義務化 |

|

|

育児休業等の取得状況の公表義務の適用拡大 |

|

|

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 |

|

|

介護離職防止のための雇用環境整備が義務化 |

|

|

介護離職防止のための介護休業・介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認等が義務化 |

|

|

介護のためのテレワーク導入が努力義務化 |

|

|

2025年10月から施行 |

柔軟な働き方を実現するための措置が義務化 |

|

柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認が義務化 |

|

|

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務化 |

1.子の看護休暇の見直し【2025年4月施行】

子の看護休暇はこれまでも存在した制度ですが、対象となる子の範囲や取得できる理由が大幅に拡大されました。これに伴い、就業規則等の見直しが義務化されています。

|

改正内容 |

改正前 |

改正後 |

|

対象となる子の範囲 |

小学校就学の始期に達するまで |

小学校3年生修了までに拡大 |

|

取得事由 |

|

|

|

休暇を取得できる労働者から除外できる労働者 |

|

週の所定労働日数が2日以下(継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止) |

|

名称 |

子の看護休暇 |

子の看護等休暇 |

これまで継続雇用期間6か月未満の労働者を子の看護休暇の対象から除外する労使協定を結んでいた場合は、労使協定を締結し直す必要があります。

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【2025年4月施行】

所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されています。

|

改正内容 |

改正前 |

改正後 |

|

請求可能な労働者 |

3歳未満の子を養育する労働者 |

小学校就学前までの子を養育する労働者 |

3.育児のための短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加【2025年4月施行】

これまでも育児のための短時間勤務制度の代替措置がいくつか用意されていましたが、あらたにテレワークが追加されました。もしテレワークを代替措置とする場合は、就業規則等の見直しが必要です。

|

改正内容 |

改正前 |

改正後 |

|

短時間勤務制度の代替措置メニュー |

|

|

4.育児のためのテレワーク導入が努力義務化【2025年4月施行】

上記の育児のための短時間勤務制度の代替措置とは別に、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが努力義務化されました。もしテレワーク制度を導入する場合は、就業規則等の見直しが必要です。

5.育児休業等の取得状況の公表義務の適用拡大【2025年4月施行】

育児休業等の取得状況の公表が義務付けられる企業規模が、拡大されました。

|

改正内容 |

改正前 |

改正後 |

|

公表義務の対象 |

労働者数1,000人超の企業 |

労働者数300人超の企業 |

なお、公表すべき内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」とされています。義務対象の企業は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度の終了後おおむね3か月以内に、一般の方でも閲覧できるようホームページや厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」などに公表する必要があります。

6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和【2025年4月施行】

子の看護等休暇だけでなく、介護休暇を取得できる労働者の要件も緩和されました。

|

改正内容 |

改正前 |

改正後 |

|

休暇を取得できる労働者から除外できる労働者 |

|

週の所定労働日数が2日以下 |

これまで継続雇用期間6か月未満の労働者を介護休暇の対象から除外する労使協定を結んでいた場合は、労使協定を締結し直す必要があります。

7.介護離職防止のための雇用環境整備が義務化【2025年4月施行】

今回の法改正では、介護離職を防ぐための雇用環境整備が義務化されたこともポイントです。事業主は「介護休業」や「介護両立支援制度等」の申出がスムーズに行われるよう、次のいずれかの措置を講ずる必要があります。

- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制(相談窓口)の整備

- 労働者の「介護休業の取得」「介護両立支援制度等の利用」事例の収集・提供

- 介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の労働者への周知

いずれかの措置を講ずることとされていますが、複数の措置を講ずることが望ましいとされています。

8.介護離職防止のための介護休業・介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認等が義務化【2025年4月施行】

介護離職を防ぐために介護休業及び介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認などが義務化されました。これは、各事業主への影響が大きい改正ポイントです。

まず、「介護に直面した旨の申出をした労働者」に対して、下記内容を個別に周知・対応する必要があります。

|

周知すべき事項 |

介護休業に関する制度、介護両立支援制度の内容 介護休業・介護両立支援制度等の申出先 介護休業給付金に関する事項 |

|

個別周知・意向確認の方法 |

下記のいずれかの方法 面談(オンライン面談も可) 書面交付 FAX(労働者が希望した場合のみ) 電子メール等(労働者が希望した場合のみ) |

介護関連の情報は、労働者が実際に介護に直面する前の早い段階で提供することが求められます。このため事業主に対して、以下のいずれかのタイミングで、該当する労働者に対して個別に情報提供することが義務付けられました。

- 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)

- 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間

なお、情報提供に当たっては、併せて介護保険制度についても周知することが望ましいとされています。

9.介護のためのテレワーク導入が努力義務化【2025年4月施行】

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが努力義務化されました。もしテレワーク制度を導入する場合は、就業規則等の見直しが必要です。

10.柔軟な働き方を実現するための措置が義務化【2025年10月施行】

家族の在り方が多様化した現代社会に対応するため、とくに子育て世帯が柔軟な働き方を実現できるような措置を講ずることも義務化されました。具体的には、3歳〜小学校就学前の子を養育する労働者のために、以下5つの選択肢の中から2つ以上の措置を講じなければなりません。

労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

なお、措置を講ずるに当たっては、事業主は労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かなければなりません。

- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制度|始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度))

- テレワーク等(10日以上/月)

- 保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配・費用負担などを含む)

- 養育両立支援休暇(10日以上/年)

- 短時間勤務制度(一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの)

このうち1~4については、フルタイムで柔軟な働き方を実現するための措置です。また、2と4については、時間単位で利用できるようにする必要があります(4は、特定の労働者については労使協定を結ぶことで時間単位の取得の対象外とすることができます)。

11.柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認が義務化【2025年10月施行】

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置として選択した2つ以上の制度に関し、以下の事項の周知と制度利用の意向を確認しなければなりません。

|

周知時期 |

子が1歳11か月に達する日の翌々日~2歳11か月に達する日の翌日までの期間 |

|

周知すべき事項 |

事業主が講じた2つ以上の措置(対象措置)の内容 対象措置の申出先 所定外労働の制限(残業免除)・時間外労働の制限・深夜業の制限に関する制度 |

|

個別周知・意向確認の方法 |

下記のいずれかの方法 面談(オンライン面談も可) 書面交付 FAX(労働者が希望した場合のみ) 電子メール等(労働者が希望した場合のみ) |

12.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務化【2025年10月施行】

仕事と育児の両立がしやすくなるよう、該当する労働者に対して、個別の意向聴取・配慮をすることが義務化されました。

|

意向聴取の時期 |

労働者が、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき 労働者の子が1歳11か月に達する日の翌々日~2歳11か月に達する日の翌日までの期間 上記以外に、「育児休業後の復帰時」「労働者から申出があった都度」にも実施することが望ましい |

|

聴取内容 |

勤務時間帯(始業・終業時刻) 勤務地(就業場所) 両立支援制度等の利用期間 仕事と育児の両立に資する就業条件(業務量や労働条件の見直しなど) |

|

意向聴取の方法 |

下記のいずれかの方法 面談(オンライン面談も可) 書面交付 FAX(労働者が希望した場合のみ) 電子メール等(労働者が希望した場合のみ) |

事業主には、ヒアリングした労働者の意向について、自社の状況に応じて配慮することが求められます。

たとえば、育児のための短時間勤務制度を利用するため、労働者から業務量の調整について希望があった場合、当該労働者の部署において業務の見直し等を検討することが望ましいでしょう。また、育児のために出勤時間を調整したいとの希望があった場合、当該労働者がフレックスタイム制度や始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度が利用できるよう配慮してもよいかもしれません。

子に障害があるなどの事情がある場合や医療的ケアを必要とする場合等で労働者が希望するときは、「短時間勤務制度」や「子の看護等休暇」などの利用可能期間を延長することなどの配慮をすることが望ましいでしょう。

また、ひとり親家庭の場合、子を看護する大人の数が限られることから、労働者が希望するときは、「子の看護等休暇」の付与日数に配慮してもよいかもしれません。

今回の法改正を踏まえ、一律的にすべての労働者に同じ制度を適用するのではなく、労働者の個別の状況に応じて柔軟な措置を講ずることも検討してみてください。

まとめ

2025年4月・10月に改正育児・介護休業法が施行されたことにより、事業主に課せられる義務はこれまで以上に増えています。とくに人事担当・労務担当の方は、この記事で紹介した改正ポイントに対応しているか、ぜひ今一度確認してみてください。

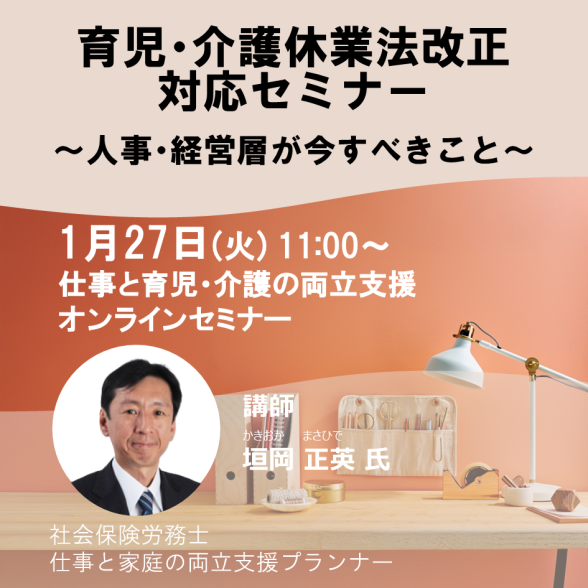

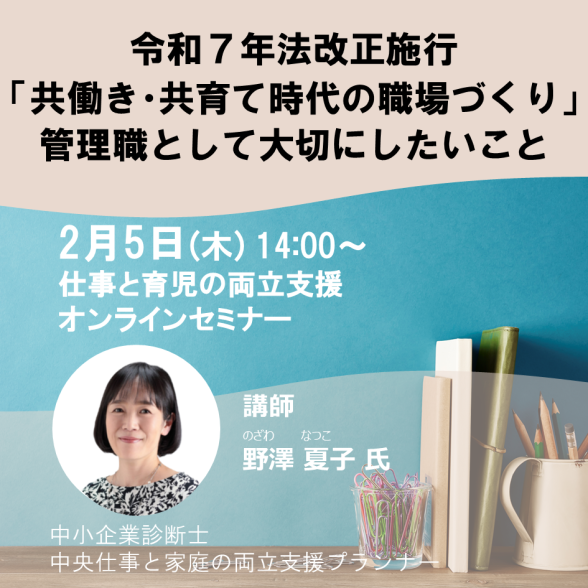

また、中小企業育児・介護休業等推進支援事業では、では、事業主・人事労務ご担当の方を対象に、育児・介護に関する職場環境整備に向けたアドバイスを無料で行うなどの支援をしています。育児や介護と仕事が両立しやすい職場づくりの参考になるセミナーも開催しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

(申込受付中のセミナーを開催日が近い順に掲載しています)